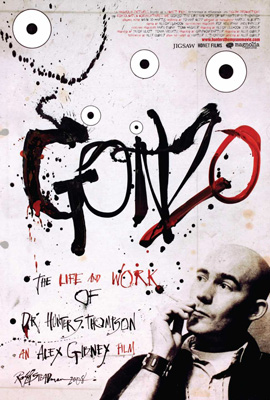

eugene jarecki 의 다큐멘터리는 그 제목을 2차 대전시 카프라가 만들었던 일련의 프로파간다에서 빌렸다. 독전과 애국심 고취가 목적이었던 카프라의 영화와는 사뭇 다른 회의를 던지기 위해. (트레일러. 공식 사이트)

군산복합체라는 말을 처음으로 쓴 것은 미국의 군인출신 대통령 아이젠하워였다. 영화를 시작하는 퇴임연설에서 그는 수백만이 종사하고 있는 방위산업과 이해단체에 대한 경고를 했다. 무기와 돈의 만남은 미국을 영원한 전쟁상태로 몰아넣을거라는 경고는 현실로 이어졌다. 불과 몇년 전까지 전장은 미국 바깥이었지만.

9/11 에서 아들을 잃은 전직 경관의 고백을 통해 아마도 일반적인 미국인의 시각을 조금 담고, 그 귀에 전하려 애썼다. sekzer氏는 아들을 잃은 분노에 적으로 주어진 이라크를 당연하게 받아들이고, 메일을 보내어 무기에 아들의 이름을 쓰고 복수심을 잠시 달랜다. 그러나 이라크와 9/11 의 무관함을 부시가 인정하자 그는 배신과 허탈함에 치를 떤다.

방산업계와 군, 의회. 그리고 갈수록 영향력이 커지고 있는 씽크탱크들. 군과 정부의 관계자들은 무기업계와 밀접한 관계를 맺고, 정치가들은 지역에 공장이 있다면 반대하지 않는다. 끊임없이 적을 찾고, 공격을 하고, 소비를 하고, 미국이 주장하는 자유시장을 넓힌다. 그 곳에서 미국 기업이 돈을 벌기 좋도록. 월남전과는 달리 정보는 가공되고 통제되기도 하거니와, 자본의 논리와 이해득실을 따지면 진실은 그리 수익이 크지도 않다. 복잡하고 비관적인 현실보다 간단명료한 애국심 고취가 달콤하고 후련하게 잘 먹히는 것은 뭐. 통계와 기록을 쫓아가는 일은 흥미롭고 역사에서 교훈을 찾는 일은 과제를 던져준다.

다들 알고 있는 사실이라고 무시한다면, 어떻게 접근하고 다루어야 하는 것일까? 듣고 싶어 하지 않는 사람들의 관심을 얻고 사람들의 마음을 여는 방법은 과연 있는 것일까?

영화의 내용에 동의하는 사람만이 볼 것이라는 지적은 여전히 맞을듯.