다른 사이트들 보다, 신문의 사이트들에 불만이 많다. 답답하다고 할까? 그 중 아주 간단하고 단순한 것을 하나 짚어 보자.

제목 – title .

html 을 손으로 쳐넣는 사람이 드물어지지만, <title> 이란건 페이지의 얼굴.. 은 아니라도 명찰 쯤 되지 않을까. 커다란 모니터에 브라우져를 쫘악 펼쳐놓고 플래쉬 애니메이션 돌아가는 것 보면 눈에 띄지도 않겠지만, 무시하지 마시라.

책갈피/북마크를 해도 그렇고, 딜리셔스에다 책갈피를 넣어도 그 설명은 우선 제목이 들어간다. 물론 설명을 고쳐넣고 바꿔넣을 수 있다지만, 그렇게 하기를 요구한다는건 매체로서의 자세가 아니잖을까.

해서, 간략하지만 바람직한 제목의 요소를 생각해 보자.

1. 내용을 반영해야 한다.

클릭해서 보이는 기사와 무관하게 “@#&$ 신문 – 어쩌고” 를 띄워놓아서야 되겠나. 선정적이고 짜릿한 표제는 아니더라도, 어떤 기사인지는 반영해야 하지 않을까. 적절한 제목은 인구에 회자되는데 도움이 되는 공짜 차표다.

2. html 태그는 쓰지 마시라.

아쉬울지 모르지만, 제목에서는 태그가 무용지물이다. <B> 나 <I> 그대로 그냥 나올지니, 어설프게 보이기 십상이다.

3. 경로/분류를 줄줄이 엮지 말자.

웹 마스터나 설계자의 입장에서야 계층을 일목요연하게 나타내는 경로가 있으면 좋을 것 같다. 물론, 페이지 꼭대기 한켠에 아담하게 자리하면 위로 넘어가고 찾기 좋기도 하다. 그러나, 자칫하면 길~다랗게 차지하게 된다. 왠만하면 두세 단계를 넘기지 않으면 좋을듯. 페이지의 경로를 굳이 다 반영할 필요는 없지 않나.

4. 순서의 문제.

두가지 스타일, 기사먼저와 조직먼저로 나누어 보자.

a) 냉차의 계절 돌아오다 – 유비통신

b) 사이비스포츠 : 계란말이의 비결

장단점이 있겠지만, 그냥 차례가 지켜지는 쪽과 내용이 우선하는 쪽으로 나뉘겠다. 어차피 책갈피/즐겨찾기에 폴더를 두게 마련이고, 다양한 태그를 붙이기도 하는 상황에서 첫눈에 인지하는데 도움이 되는 a)기사먼저 에 손을 들어주고 싶다.

다양한 컴퓨터와 브라우져를 고려하고 미적 간결함과 창의 크기, 접근용이성, 다국어/해외독자에 대한 고려 등등 아쉽게 포기하는 주제들이 많고 많다. 인쇄매체가 짤막한 단신에 유리한 포탈을 쫓아 제 무덤을 파는 모습은 답답하다 못해 허탈하기도 하다. 그렇게 마음은 인터넷, 무형의 정보를 쫓지만 손끝은 여전히 굳어있어 목차에 따라 순서를 나누어 철한 서류뭉치를 따라간다. 거기에 예쁘고 알록달록, 그리고 무겁고 뻑뻑한 그림에 다양한 잡동사니를 광고주나 디자이너가 청하는대로 묶고 실으니.. 개편할 때 마다 정나미가 떨어지는게 이상하지도 않다.

모두들 목을 매는 ‘비즈니스 모델’ 말고, 적어도 있는 기사 쌓인 기사라도 잘 간수하시라. 한두번 하루이틀로 뭍힐 기사가 더 많지만, 기껏 특집 기사로 링크 생기고는 잊혀지기 아까운 기사들도 있으니 안타깝지 않은가. 거기에 한 발 더 나아가 검색과 관련 기사, 유사 기사와의 연계까지 모색하면 좋겠지만.

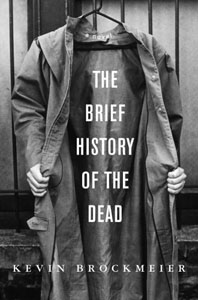

살아있는 자와 그들의 기억에 남아있는 자, 그리고 기억하는 이 없이 죽은 자. 그렇게 세 가지로 나누는 방법을 인용하면서 이야기는 시작한다.(

살아있는 자와 그들의 기억에 남아있는 자, 그리고 기억하는 이 없이 죽은 자. 그렇게 세 가지로 나누는 방법을 인용하면서 이야기는 시작한다.(