스트리트 이터스 Street Eaters는 오클랜드 출신의 차고펑크 듀오. 메건 마치 Megan March와 자니 기크 Johnny Greek. 드럼과 베이스의 박력과 변칙. 무대 앞에 자리를 잡고 선 나는 임기응변으로 귀마개를 만들어야 했다. 가사는 알아듣기 어려웠지만 나름 흥겨웠다.

사형선고: 팬더! Death Sentence: Panda! 는 샌프란시스코 3인조 밴드. 크리스 딕슨 Chris Dixon의 드럼과 폴 코스터로스 Paul Costuros의 클라리넷, 킴 웨스트 Kim West의 플루트라는 묘한 조합의 밴드. 마이크에 믹서, 페달 등으로 클라리넷이 베이스에서 기타 역할을 하고 플루트가 기타나 건반 역할을 한다고 할까. 거기에다 떼레민에 독특한 보컬. 디어후프나 에논도 떠올랐다.

네덜란드 출신의 엑스 The Ex는 4인조 펑크밴드. 드럼에 카테리나 본펠드 Katherina Bornefeld, 기타/보컬에 아놀드 드 보어 Arnold de Boer, 베이스에 테리 헤셀스 Terrie Hessels와 기타에 앤디 무어 Andy Moor가 현재의 라인업. 가장 젊은 드 보어가 펜더 기타를 들고 뛰며 노래를 하고 드럼치는 본펠드도 가끔 노래를 했다.

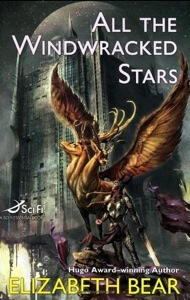

엘리자베스 베어의

엘리자베스 베어의