역사曆史에서는 맥락과 시각을 배제할 수가 없다. 과거와 현재의 대화 라고도 하고 역사가 평가할 것이라고도 하지 않나. 다양한 기록과 생략을 가지고 ‘현재’의 맥락으로 보는 것이 역사라는 이야기가 아닐까 나는 생각한다.

역사曆史에서는 맥락과 시각을 배제할 수가 없다. 과거와 현재의 대화 라고도 하고 역사가 평가할 것이라고도 하지 않나. 다양한 기록과 생략을 가지고 ‘현재’의 맥락으로 보는 것이 역사라는 이야기가 아닐까 나는 생각한다.

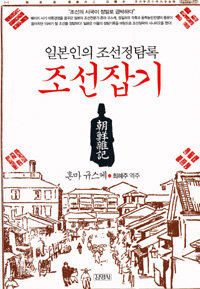

500년 왕조의 말기, 제국주의 외세의 눈에 비친 초상/단상. “일본의 지사들이… 건너왔다” 志士라는 말의 의미가 조금은 다를 것 같은데. colonist가 혹 비슷한 말은 아닐까? 객관적인 기록으로 받아들일 일은 드물겠지만 단편적 기록이 흥미롭다. 21세기 대한민국에서도 ‘일본’은 여전한 열쇠말로 기능한다. 민족 마케팅은 업계를 막론하고 상당한 효과를 보이기도 한다.

제국주의의 지배를 경험한 나라에서 보는 과거는 공과가 엇갈린다. 분열되어 있던 문화와 언어를 통합하고 기술적, 상업적 개발에 도움이 되었다고 보기도 한다. 왜곡과 파괴, 문화적 몰이해와 수탈에 치를 떨기도 한다. 갑론을박 다양한 분석이 펼쳐지고 정리되는 데에는 시간과 품이 드는게 아닐까.

Continue reading