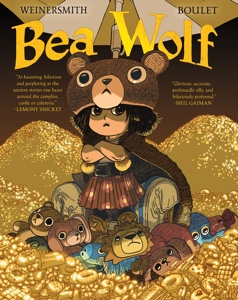

고대 서사시 베오울프를 말썽꾸러기 아이들을 주인공으로 만든 베어울프 Bea Wolf. 잘시간에 안자고 bedtime-breakers 마시멜로먹고 mallow-munchers 약한애 괴롭히는 녀석들 혼내는 bully-crushers 꼬마들이 모여 규칙과 공부, 세상을 강요하는 어른 악당들을 물리친다는 용맹무쌍한 만화.

베오울프를 딸에게 맞추어 이야기로 해주다 크라우드펀딩을 거쳐 책으로 나오게 되었다는데. 낙이 없는 존재를 영위하며 평화와 조용함을 원하는 이웃집 아저씨 그린들 Grindle이 용감하고 말안듣는 아이들을 재미없고 책임감있는 어른으로 만드는 무시무시한 악당으로 등장한다.

호평에 솔깃했는데, 아이들은 물론 어른도 즐겁게 볼수 있는 수작이다.

Continue reading