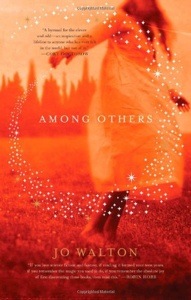

웨일즈 출신의 작가 조 월튼 Jo Walton의 자전적 소설 Among Others는 YA 성장물이기도 하고 판타지이기도 하다.

웨일즈 출신의 작가 조 월튼 Jo Walton의 자전적 소설 Among Others는 YA 성장물이기도 하고 판타지이기도 하다.

남부 웨일즈에서 살던 모리 Morwenna는 마법을 쓸줄 알고 페어리를 볼줄 안다. 반쯤 미친 마녀가 된 어머니를 피해 달아난 모리는 얼굴도 모르는 아버지가 사는 잉글랜드에서 살게 된다. 기숙학교는 지긋지긋하고 외할아버지와 테그 이모가 그립다. 책이 위안이 되지만 외로운 모리는 카라스를 마법으로 찾으려 시도한다.

거의 언제나 우연의 연쇄로 마법을 부인할 수 있다. 마법은 책에서 처럼 일어나지 않는다. 그 우연의 연쇄를 만든다. 그것이 마법이다. 마치 당신이 손가락을 튕겨서 장미 한 송이를 만들냈지만, 비행기를 탄 사람이 바로 그 순간 손에 떨어지도록 장미를 떨어뜨렸기 때문인 것과 같다. 진짜 장미와 진짜 사람, 진짜 비행기가 있었지만 그렇다고 해서 손 안의 장미가 마법의 결과가 아닌 것은 아니다.

어떤 일이 일어났을때 그것이 마법 탓인지 아닌지 구별하기 어려워진다는 것이 소설 속에서도 작은 문제가 된다. 아픈 다리와 죽은 쌍동이 동생의 추억, 어머니의 위협 속에서 책벌레 모리의 이야기가 일기로 펼쳐진다.

모 Mor는 죽었고 나도 할아버지도 달릴수 없으니 연습한 시간, 그 모든 것이 헛되었다고 나는 생각했다. 단지 그렇지 않았다, 우리가 기억하기 때문에. 미래 어느 순간을 위한 준비 만이 아니라 하는 그 자체로 가치가 있어야 한다. 나는 결코 윔블던이나 올림픽에서 우승하지 못하겠지만(“윔블던에 쌍동이가 출전한 적은 없었다..”고 할아버지가 말하곤 했다) 어차피 그러지 못했을 것이다. 친구들과 재미로도 테니스를 치지 못하겠지만, 할 수 있었을 때 테니스를 친 것이 헛된 것은 아니다. 할 수 있을 때 더했으면 좋았을 것을. 도서관, 협곡, 계단오르기, 기회가 있을때 어디든 언제든 달렸더라면 하고 바란다. 사실 우리는 계단을 달려 올랐다. 테그 이모의 아파트로 오르는 계단에서 나는 생각했다. 달려서 계단을 오를 수 있는 사람들은 달려서 올라야 한다. 그런 사람 먼저, 뒤에 절뚝거리며 따르는 내가 그들을 막는다는 기분이 들지 않게.

루이스보다 톨킨을 좋아하고, 르 귄과 보네거트를 좋아하는 모리, 아버지 다니엘 역시 SF를 좋아한다는 것이 다행이다. 학교 도서관의 사서 캐롤과 친해지고 학교 근처 오스웨스트리 도서관도 주말마다 찾는다.

나는 버드나무 옆 벤치에 앉아서 하니번을 먹고 트리톤 Triton을 읽었다. 세상에는 끔찍한 일들이 있고 그건 사실이다. 그러나 굉장한 책들도 있다. 내가 크면 별로 따듯하지 않은 날 누군가 벤치에 앉아서 읽을, 읽다가 어디에 있는지 몇시인지 잊고서 머리 속이 아니라 책 속에 빠져들 책을 쓰고 싶다. 딜레이니나 하인라인이나 르 귄처럼 쓰고 싶다.

John Boyd, Judith Kerr, Zenna Henderson, James Tiptree Jr., Poul Anderson, 등등. 언급된 책과 작가를 알수록 더 즐겁겠다. 그렇다고 이야기를 읽는데 방해가 되지는 않는다. 전개가 자연스러운데, 세상의 모든 도서관과 거기 날마다 앉아 책을 빌려주는 사서들에게 바쳐진 책이기도 하다.