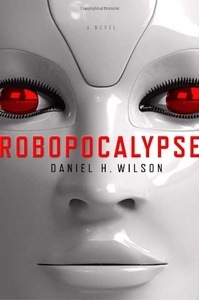

3D 이미지를 쓴 표지의 로보포칼립스 Robopocalypse. CMU에서 로보트학을 전공한 대니얼 H. 윌슨은 사진상으로 젊어보인다.

3D 이미지를 쓴 표지의 로보포칼립스 Robopocalypse. CMU에서 로보트학을 전공한 대니얼 H. 윌슨은 사진상으로 젊어보인다.

실험실에서 자각한 인공지능이 인간세상을 삼키려는 근미래는 많이 들어보았다. 옛날 소설이 아니더라도 영화도 많으니까.

거리는 텅 비었다. 깨끗하다. 많은 차들이 블럭 위아래로 정연하게 주차되어 기다리고 있다. 135가와 애덤 교차로에 신형 SUV 네 대가 꼬리를 물고 대각선을 이루어 주차되어 있다. 안쪽 두 차 사이에는 차 하나가 겨우 들어갈 만 한 공간이 있는데, 거기를 차 하나가 막고 있다.

모든 것이 좀 어긋나 보인다. 연석 가운데에 옷 한무더기가 쏟어져 있다. 신문 가판대가 넘어져 있다. 골든 리트리버 한 마리가 목줄을 끌며 거리를 달려간다. 개는 멈추고 보도의 이상하게 얼룩진 점의 냄새를 맡더니 머리를 떨어뜨린채 멀어져간다.

“사람은 어디에 있지?” 나는 물었다.

거의 모든 것이 자동화, 지능화되고 연결된 세상에서 네트웍을 장악하는 바이러스는 공포스럽다. 교통수단, 전력, 통신수단을 잃은 현대인은 무력하고 나약하다. 천연스럽게 대피를 권하는 로봇의 꼬임에 넘어가는 것도 당연하다. 기술 기반이 무너졌을때, 인간은 살아남을수 있을까? 이것은 유효한 물음이다.

모든 것은 정신을 가진다. 램프의 정신. 책상의 정신. 기계의 정신. 모든 것에는 영혼이, 선악을 결정할 정신이 들어있다. 그리고 승강기의 정신은 악으로 작정한 모양이다.

“안돼, 안돼, 안돼,” 나는 혼자 훌쩍였다. “좋지 않아. 전혀 좋지 않아.”

나는 용기를 모으고, 모퉁이를 종종걸음으로 돌아 승강기 호출 버튼을 눌렀다. 빨간 점이 한 칸씩 다시 올라오는 동안 나는 계시등을 지켜보았다. 내 층까지 쭉.

채칵. 채칵. 윙. 도착한다. 무대의 장막이 갈리듯 문이 열린다.

다양한 배경을 가진 생존자들이 서로를 찾고 힘을 모으는 이야기가 괜찮다. 부분부분 개별 사건을 작게 풀어나가는데, 게임이나 에피소드 같다. 소대전이랄까, 작은 규모의 전투는 묘사가 나쁘지 않은데, 전체적인 구도에서 설득력이 떨어진다. 전능해 보이던 Big Rob의 동기나 전략에 대한 이야기가 없는 것이 큰 여백이다.

인간을 향해 선전포고를 해놓고 단순한 유닛만 조금씩 풀어야 할 까닭이 있을까. 알래스카에 굴을 팠듯이 인간을 속이거나 부릴 수도 있고, 하위 유닛 외의 수단으로 없앨 수도 있다. 영화나 게임에서 처럼 눈에 보이는 활극을 연기해야 한다는 이유? 그러고 보니 영화가 되나 보다.

읽기 쉽고 나름 재미가 없지 않지만, SF라기엔 싱겁다.